Joseph Roth y Stefan ZweigSer amigo mío es funesto. Correspondencia (1927-1938)

Barcelona, Acantilado, 2015

Trad. de Juan Fontcuberta y Eduardo Gil Bera

425 pp. 25 €

Barcelona, Acantilado, 2015

Trad. de Juan Fontcuberta y Eduardo Gil Bera

425 pp. 25 €

El día anterior al suicidio por envenenamiento de Zweig en Brasil, donde se había exiliado del mundo de ayer junto a Lotte Altmann, su segunda mujer, el autor escribió a su primera compañera, Friderike: “…recuerda siempre al bueno de Joseph Roth y a Rieger, cómo me alegré por ellos porque supieron evitar estos sufrimientos”. En efecto, Roth, muerto en una taberna de París tres meses antes del estallido de la II Guerra Mundial, se ahorró los años más ciegos que le tocaron en desgracia a Zweig. Un ataque al corazón terminó con la vida y las penurias del santo bebedor, uno de los narradores más vigorosos del tormentoso siglo XX, brillante periodista y cronista de la disolución moral del Imperio Austrohúngaro. También puso fin a 12 años de profunda amistad entre dos colosos de la literatura, así como a su relación epistolar.

Frente al autor al que reconocen los revisores de trenes y los botones (en ese tiempo que afectuosamente caricaturizó Wes Anderson en El gran hotel Budapest), Roth, más admirado que leído, se presenta “esquivado por el éxito” y siempre necesitado de una ayuda económica o un buen contacto en el mundo editorial.

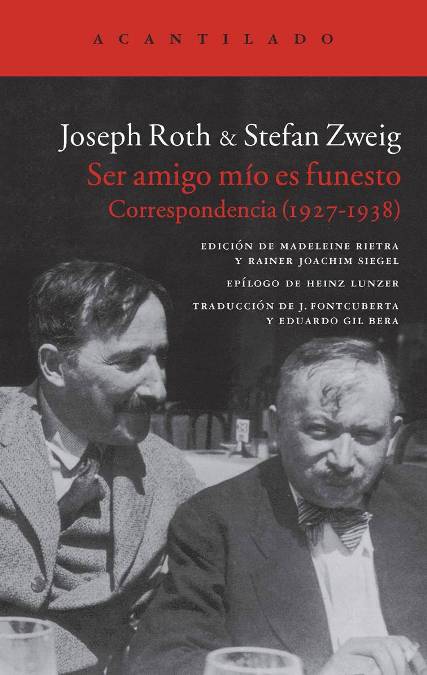

La imagen de la cubierta no podría ser más elocuente: un retrato de medio cuerpo de dos señores elegantes sentados en un café. El más bajito, medio calvo, parece guiñar con expresión malhumorada hacia la cámara; a pesar de la mirada bondadosa, la maciza figura, el rostro hinchado, emanan una contenida rabia. A su lado, más alto y juvenil, el segundo hombre se inclina levemente hacia él y, con expresión divertida y cariñosa, lo mira sonriente. Irmgard Keun, compañera sentimental de Joseph Roth por aquellos años, había puesto a la foto el malicioso título de «La princesa y la rana», una manera de burlarse de la desigualdad de los dos retratados, y no puede negársele el acierto a la ocurrencia.

La princesa era Stefan Zweig, el célebre autor de sofisticados libros superventas como Carta de una desconocida, La impaciencia del corazón o Momentos estelares de la humanidad; la rana —trece años menor que su amigo paternal, pero con el cuerpo ya muy desmejorado por su alcoholismo—, era Joseph Roth, famoso en Alemania por su mordaz periodismo político y conocido del público internacional por sus novelas Job y La marcha de Radetzky. La foto se tomó en verano de 1936 en la mundana Ostende, en el momento culminante de la amistad entre ambos, y es la única en que aparecen juntos. De Zweig existen cientos de tomas privadas y profesionales, como correspondía a un personaje de su origen social y fama literaria, que, siendo hijo de una familia acaudalada vienesa, acudía con regularidad al estudio del fotógrafo y miraba al objetivo con poses estudiadas de intelectual. Del poco fotogénico Roth apenas se conocen dos docenas de imágenes, por un lado, porque seguramente era menos vanidoso y, por otro, porque, al crecer en un pueblo que se hallaba en los confines orientales del Imperio austrohúngaro, junto a la frontera rusa, tuvo menos oportunidades y medios para tales lujos.

Ya antes de abrir las páginas de la correspondencia surge la pregunta de qué llevó a dos personalidades tan diferentes a entablar amistad, discutir sus trabajos literarios, ayudarse y hacerse confesiones: en suma, a confiar el uno en el otro. El caso era menos extraño en Zweig, sociable y generoso, trotamundos y buscador sistemático de almas afines, amigo de los intelectuales de media Europa. Pero, ¿en Roth, el escritor solitario, exigente y criticón, que tenía tan poco talento para la amistad que creía necesario formular la frase que da título a este volumen publicado por Acantilado? ¿Qué motivos juntaron a los dos en una relación tan estrecha que, a pesar de las diferencias políticas, las dificultades del exilio, la distancia física y los agobiantes problemas de dinero de Roth, duró más de una década, casi hasta su muerte prematura en 1939, acaecida en el hospital parisiense en que le ingresó la mujer de su amigo, Friderike Zweig, mientras éste permanecía en Londres, cansado de las constantes peticiones de rescate que le hacía el alcoholizado Roth? ¿Podía un conocedor de los abismos del alma humana, un estilista tan implacable, un talento épico tan superior como Roth admirar las novelas ligeras y amables, las divulgativas biografías de Zweig? ¿Y qué buscaba el escritor establecido Zweig en un brillante periodista que todavía intentaba hacerse un nombre como novelista?

Como elocuente prueba de sus distintos temperamentos (el pesimista Roth y Zweig, el iluso) sirve un intercambio producido en octubre de 1933, año en que los libros de ambos autores judíos fueron quemados en las universidades y prohibidos en Alemania. Roth escribe: “¿Aún no lo ve usted? La palabra ha muerto, los hombres ladran como perros”. A lo que Zweig, recién mudado a Londres, expresa un optimismo por su nuevo hogar que los tiempos venideros desmentirían. Sin la amistad con Stefan Zweig, sin su generosidad, su paciencia y su influencia bondadosa, Joseph Roth no habría llegado a los cuarenta y cuatro años, la edad a la que murió, y no habría escrito ni La cripta de capuchinos, ni El peso falso, ni La leyenda del santo bebedor. Esto queda patente en las cartas de los últimos tres años, que poseen un dramatismo extremo, aunque también resulten repetitivas, pues Roth asegura una y otra vez que no puede más, que reventará, y a Zweig, aunque no lo exprese verbalmente, le cuesta seguir atendiéndole. Se percibe su distanciamiento entre líneas y los encuentros se producen a intervalos cada vez más largos. Con la anexión de Austria en verano de 1938 se pierde la última esperanza para Zweig de volver a su patria y prepara con premura su emigración a Brasil. No vuelve a ver a Roth, como esperaba en su última carta del 17 de diciembre de 1938. Tampoco acude al entierro del amigo, medio año después.

En las casi trescientas cartas reunidas en este libro —pero también en las que intercambió Zweig con otros corresponsales, en las que se pronunció sobre Roth en términos más duros—, se encuentran algunas respuestas a estas preguntas. Esta edición por primera vez completa de la correspondencia permite además asomarnos al taller literario de los dos escritores, conocer detalles de la gestación y realización de algunas obras y la interrupción de otras. Pero, sobre todo, da testimonio de un diálogo dramático de dos grandes figuras de la literatura universal, abierto y apasionado en lo literario, conmovedor en la atención mutua a las preocupaciones personales. Y representa, además, un testimonio único de los estragos que causó la política nacional e internacional del momento —vívidamente comentada por ambos— en las circunstancias de dos expatriados del terror nazi, así como sus existencias cada vez más difíciles y cómo se encaminaron hacia un trágico final.

El comienzo del amistoso intercambio epistolar (sólo un año después iban a conocerse en persona) seguramente fue decisivo para crear el fuerte vínculo que los unió: se dio a través de un comentario elogioso de Zweig sobre un pequeño ensayo de Roth, Judíos errantes, donde éste presentaba una historia de los judíos en Europa, de sus diferentes intentos de emancipación y asimilación cultural. Ya en la primera carta de agradecimiento de Roth destaca el tono de sinceridad respetuosa pero absoluta que caracterizará todo el resto de sus misivas. Aquí se pronuncia con independencia alguien que, ante la celebridad de su colega, no se arredra en contradecirle: «No estoy de acuerdo con usted cuando dice que los judíos no creen en un más allá. Pero ese es un debate que exigiría mucho tiempo y espacio». El tema judío los acercó inmediatamente y el hecho de ser judíos siguió constituyendo un elemento aglutinante fundamental a lo largo de toda su relación, a pesar de que las experiencias y posiciones frente al sionismo y la persecución nazi dieron lugar a pronunciadas diferencias.

Zweig, en su Viena natal, había vivido su identidad judía ajena a manifestaciones religiosas, pero se sentía judío como miembro de una elite intelectual y cultural. En la capital del imperio austrohúngaro alrededor del 1900, gran parte de las proezas creativas en literatura, música o en las ciencias tenían detrás apellidos judíos. Los puntos de referencia del joven aspirante a escritor eran Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke y Arthur Schnitzler (amigos cercanos después los tres); acudía a los conciertos de Gustav Mahler y Arnold Schönberg, leía desde joven a Sigmund Freud y entró en la redacción del periódico más destacado de Viena de la mano de Theodor Herzl, el posterior fundador del movimiento sionista.

Roth, por su parte, si bien procedía de una familia burguesa de judíos asimilados, se había criado en Brody y después en Lemberg, en un entorno dominado por el judaísmo espiritual de una población principalmente rural. Había asistido a la escuela de Talmud y era profundamente creyente. La fuerza interior de los judíos ortodoxos orientales, anclados en su fe, es un tema recurrente en su obra literaria (Job, El Leviatán), y en varios artículos periodísticos analiza el choque entre los refinados judíos occidentales y los despreciados orientales. No se engaña en ningún momento sobre el aspecto básicamente antisemita del nazismo, muy al contrario de Zweig, que siempre busca explicaciones racionales que a Roth le provocan las más encendidas reacciones: «También los presupuestos de los que usted parte respecto a las bestias hitlerianas son falsos: no se persigue a los judíos porque han hecho algo malo, sino porque son judíos».

Esto lo escribe Roth en mayo de 1933, cuatro meses después de que Hitler se haga con el poder y mucho antes de la proclamación de las leyes de Núremberg. En general, desde el principio queda patente la clarividencia política de Roth, mientras que Zweig, como la mayoría de sus conciudadanos, confía en la escasa durabilidad del régimen de Hitler. Roth intenta en vano abrirle los ojos; en abril del mismo año ya había advertido a Zweig: «Lo que le escribí es verdad: nuestros libros son imposibles en el Tercer Reich. Ni siquiera nos anunciarán. Tampoco en el boletín de los libreros. Los propios libreros nos rechazarán. Las tropas de asalto de las SA reventarán los escaparates. En el retórico racista Günther encuentro el retrato de usted como el típico semita. […] Hágase a la idea de que los cuarenta millones que escuchan a Goebbels están muy lejos de hacer una distinción entre usted, Thomas Mann, Arnold Zweig, Tucholsky y yo. Nuestro trabajo de toda la vida —en el sentido terrenal— ha sido en vano».

También son más severos los parámetros morales de Roth; su naturaleza combativa le obliga a luchar y a distinguir de manera implacable entre condescendientes, oportunistas y enemigos de la Alemania de Hitler. Antes, en marzo de 1933, había enviado a Zweig una enérgica carta en respuesta a los intentos de éste de quitar hierro a la amenaza de muerte nazi. Arremete en ella contra la tibieza de los bienintencionados y, si bien formula sus exhortaciones de forma general, está claro que las dirige a Zweig. «Tocante a lo judío en nosotros dos: estoy d’accord en que no hay que dar la apariencia de que uno está preocupado por los judíos y nada más. Con todo, siempre hay que saber que el atributo de ser judío no libera a ningún hombre de conciencia de su deber de acudir al frente, a primera fila, como todo no-judío de conciencia. […] Tengo mi recelo de que, en un momento dado, la reserva judía no es más que una reacción de los judíos con tacto ante el descaro de los que no lo tienen. Entonces es tan absurda y perjudicial como éstos. Uno tiene —como ya le dije a usted— un compromiso ante Voltaire, Goethe y Nietzsche, lo mismo que ante Moisés y sus padres judíos. De ahí se deriva el compromiso de salvar la vida y la escritura en caso de amenaza bestial».

Esta preocupación de Roth por la «actitud vacilante» de su amigo no era nada infundada; en toda Europa se tenía a Zweig por pacifista declarado, por más que hubiera glorificado la guerra en agosto de 1914. La tensión de Roth explota en la carta del 7 de noviembre de 1933, culminando en unos exabruptos antinazis verdaderamente sulfúricos. Y se siente obligado a recriminar con frases como puñetazos a su «querido, distinguido amigo» por haber escrito una carta exculpatoria a su editor alemán (Anton Kippenberg, de la editorial Insel, que pactó con el régimen de Hitler para salvar su negocio): «[Romain] Rolland tiene razón. Bajo ninguna circunstancia le es lícito a un hombre íntegro temer la “política”. Tenemos grandes ejemplos en la literatura. Es una arrogancia querer ser más olímpico que Hugo y Zola. Pero concedo que, intervenir o no, es cuestión de temperamento. Ahora, querer mostrar lealtad con esta banda de asesinos y mierdecillas, de mentirosos e imbéciles, de dementes y perjuros, profanadores, ladrones y salteadores de caminos, eso es incomprensible». Y continúa más adelante: «No sólo ha llegado la hora de la decisión en el sentido de que hay que tomar partido contra Alemania en favor de las personas, sino también la de decirle la verdad a todo amigo. Así que se la digo a usted —y, créame, la prisa me obliga a un tono solemne que me resulta penoso—: entre nosotros dos habrá un abismo en tanto usted no rompa íntimamente, del todo y definitivamente, con la Alemania de hoy. Preferiría que luchara contra ella y con todo el peso de su nombre. Si no puede hacerlo, al menos guarde silencio».

Estas palabras claras van dirigidas a la postura «apolítica» de Zweig, que defendía que un escritor sólo debía convencer con su arte. A Roth esta actitud le dolía especialmente en una persona tan destacada, admirada por cientos de miles de lectores. Le recuerda a Zweig que, en Alemania y en el extranjero, su figura representa la conciencia humanística de Europa y que sus palabras o su silencio son significativos para mucha gente, igual que sucedía con Thomas Mann. Pero, como Mann o Alfred Döblin, Zweig había esperado demasiado tiempo para que su llamamiento aún tuviese credibilidad. De ahí que cuando, en agosto de 1935, Zweig decide finalmente actuar, preparando un manifiesto a favor de la dignidad de los ciudadanos judíos, Roth le haga de nuevo duros reproches: y el futuro le daría la razón. Apelar a los buenos modales de quienes preparaban la aniquilación de los judíos era una ingenuidad muy grande.

Lamentablemente, de Zweig se aprende mucho menos en esta correspondencia, porque sólo una parte de las cartas que escribió a Roth sobrevivieron a la vida caótica del destinatario y, luego, a la guerra. En todo caso, Zweig asume desde el primer encuentro el papel de amigo paternal, que pretende apaciguar el ánimo furibundo de Roth y darle consejos para que ponga orden en su desastrosa existencia. Son intenciones condenadas de entrada al fracaso, ya que su protegido rechaza terminantemente los consejos, es incapaz de reformarse y sólo acepta con gratitud los repetidos envíos de dinero, o las intervenciones de Zweig para conseguirle publicaciones y, por tanto, ingresos. Y es que Roth, al igual que Zweig, pierde con la llegada al poder de los nacionalsocialistas no sólo su editorial, sino también cualquier medio de publicación en Alemania.

Stefan Zweig en Nueva York, 1941

De modo que la segunda mitad de las cartas —especialmente a partir de 1935, cuando se agudiza la situación económica de Roth una vez más, y su consumo de alcohol le convierte en una especie de muerto viviente— gira en torno a la solución de cuestiones prácticas: cómo cobrar anticipos, pagar facturas pendientes, repartir deudas y llegar a fin del mes. O, simplemente, llegar al final del día que empieza con vomitonas, mareos, palpitaciones, piernas hinchadas, etc. Es difícil imaginar cómo, en semejante estado de salud, Roth podía seguir produciendo artículos, novelas, relatos y ensayos a un ritmo increíble, trabajando además de voluntario en el comité de refugiados de París. Con un esfuerzo titánico, arranca a cada día sus páginas, y si sobrevive a esta explotación abusiva de sus fuerzas es gracias a la ayuda de Zweig, que lo anima y apacigua, que viene y le da dinero, le invita a pasar temporadas con él para trabajar juntos y le procura una y otra vez un respiro en su alocada carrera hacia el suicidio.

A esa última década de su vida, un continuo vagar melancólico por el mundo junto a Lotte, que fue secretaria antes que amante, está dedicado el recién editado El exilio imposible (Ariel), de George Prochnik. La biografía “pinta un retrato no demasiado conocido de un Zweig asediado por la depresión”, según el filósofo Luis Fernando Moreno Claros, al tiempo que recorre los escenarios (Londres, Bath, EE UU, República Dominicana, Argentina, Paraguay y, por fin, Brasil) que siguieron a su decisión de abandonar Salzburgo tras un registro domiciliario en 1933.

Atrás quedaron la música de Richard Strauss, la biblioteca, los cafés y el sueño del paneuropeísmo pacifista, pero no la correspondencia con Roth, que se escora inevitablemente hacia unos pocos temas: el mundo bajo el Tercer Reich, “la filial del infierno en la tierra”, en la famosa definición de Roth, el judaísmo o el compromiso político. “De modo diferente reaccionaron a los pasos encaminados a destruir el espíritu europeo, llevados por dos concepciones distintas de la misión del escritor”, reflexiona Heinz Lunzer en el epílogo. “Roth se consideraba portavoz combatiente (…), Zweig pretendía ser comprendido sólo mediante su obra literaria”.

Continuamente, el autor de La marcha Radetzky, que se muestra visionario en 1933 (“todo conduce a una nueva guerra. No doy un céntimo por nuestras vidas”), lanza desafíos al espíritu contemporizador de su amigo —”Alemania está muerta. (…) ¡Véalo de una vez, por favor!”— que este sortea con un titubeante optimismo que resurge de nuevo en la última de las cartas recogidas en el libro. En ella, Zweig muestra en diciembre de 1938 su preocupación por el silencio de Roth y se despide así: “Con toda cordialidad, y que (¡pese a todo!), el año que viene no sea peor que el último”.

Pero lo fue. Seis meses después, el gran biógrafo de María Antonieta o Fouché, escribió para el Times una breve semblanza necrológica de su amigo, cuya muerte llegó por telegrama. Ese mismo día confesó al escritor Romain Rolland: “Lo he querido como a un hermano”.

En la versión española se ha omitido por completo el ejemplar aparato de notas de la edición original alemana de la correspondencia, lo cual es una lástima, pues podría haberse prescindido de las entradas más académicas y haber aprovechado la valiosa información que aportan los editores sobre cada libro, cada personaje o acontecimiento histórico que se menciona. La traducción de Joan Fontcuberta y Eduardo Gil Bera presenta algunas incomprensibles dificultades de lectura.

Para rellenar las lagunas biográficas que deja la correspondencia nada mejor que la novela documental o documentación novelada de Volker Weidermann, crítico literario y germanista, Ostende 1936, el verano de la amistad (trad. de Eduardo Gil Bera, Madrid, Alianza, 2015). La última estancia conjunta de Zweig y Roth se produce precisamente en el verano en que Lotte Altmann —la secretaria de Zweig y ya su amante— hace la foto de los dos veraneantes en el café a orillas del mar del Norte. Por razones obvias, no existen cartas durante estas semanas felizmente pasadas entre mañanas de escritura y tardes de tertulia, en qu se comentan sus progresos o retrocesos y cuando disfrutaron, entre un grupo de amigos, de lo mejor de su relación. Se veían todas las tardes: Roth llegaba acompañado de la joven novelista Irmgard Keun, de la que acababa de enamorarse; Zweig había viajado con la veinteañera Lotte Altmann. Y Weidermann consigue caracterizar plásticamente tanto a los tertulianos como las animadas charlas del ilustre grupo que se formó alrededor de las dos parejas. Formaban parte de él el periodista Egon Erwin Kisch y su mujer, el dirigente comunista Willi Münzenberg y los escritores Ernst Toller, Hermann Kesten y Arthur Koestler.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por su comentario. En breve aparecerá publicado.