Por su magnífica edición, accesible a todo lector, sigo la edición solvente (Madrid, Espasa, col. Austral núm. 282, 1993, ed. de Pedro M. Piñero Ramírez), indicando, entre paréntesis, el acto en números romanos y la página en arábigos.

[Por cierto, Pedro, sigo esperando que me devuelvas el único ejemplar de la primera edición impresa de Los seis libros de la Retórica de Fray Luis de Granada.]

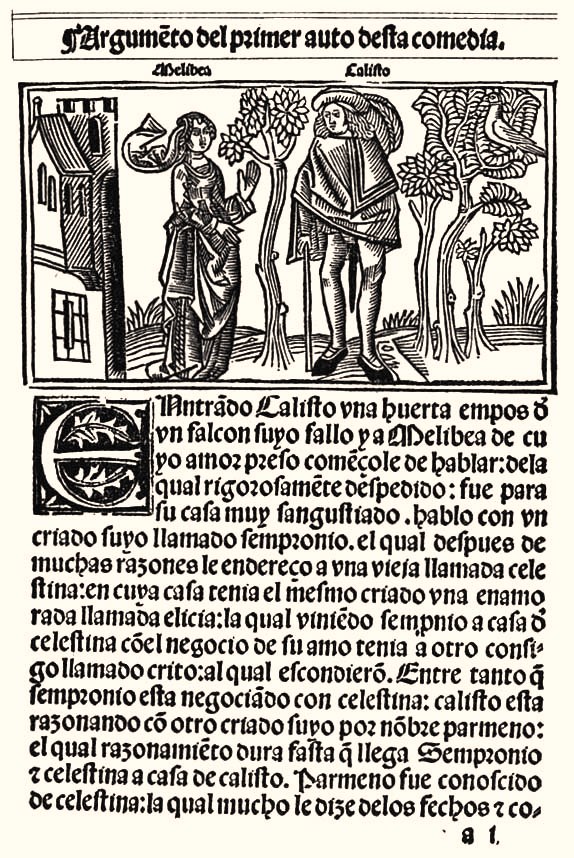

“Calisto y Melibea se casaron —como sabrá el lector si ha leído La Celestina— a pocos días de ser descubiertas las rebozadas entrevistas que tenían en el jardín.” Tal es la primera frase de un célebre artículo de Azorín, “Las nubes”, publicado en ABC el 27 de agosto de 1912, que entró a formar parte de su libro Castilla de ese mismo año. Ahora bien, como sabe cualquier lector que haya leído La Celestina, Calisto y Melibea no sólo no se casaron nunca: es que la posibilidad de hacerlo jamás se les pasó por la mientes a ninguno de los dos. ¿Por qué? Pregunta es ésta nada baladí ni accesoria, y ya Menéndez Pelayo la consideró “importante cuestión que atañe al fondo de La Celestina, y es ética y estética a un tiempo.”

La respuesta más elemental y primera salta de inmediato: porque si Calisto y Melibea se casasen, si hubiesen ido lisa, derecha y llanamente al altar, no habría habido drama, no habría habido obra, no tendríamos La Celestina. Pero esta respuesta, por obvia y superficial que parezca, encierra precisamente el núcleo y la verdad de la obra. La Celestina, o mejor, como creemos nosotros que debe titularse la obra, La Tragedia de Calisto y Melibea, es la historia de dos jóvenes que se aman descartando, inverosímilmente o cuando menos de forma insuficientemente inmotivada en apariencia, la posibilidad del matrimonio, y esta renuncia al matrimonio es lo que desencadena y finalmente les lleva a la desgracia y a la muerte.

María Rosa Lida, en su monumental y clásico estudio de la Tragicomedia, ha resumido magistralmente la cuestión, y a pesar del tiempo transcurrido, su planteamiento del asunto —tal vez no su solución— sigue siendo enormemente sugerente. También Lida comienza haciéndose la clásica e inevitable pregunta: “Por qué Calisto, “a quien la natura dotó de los mejores bienes” y a quien la fortuna favoreció con no menos celo, recurre a una alcahueta de conocida infamia en lugar de casarse buenamente con Melibea?” Tres tipos de respuesta se han dado a esta pregunta:

a) La intención del autor.

Era la explicación que se le ocurría a don Alberto Lista en sus Lecciones de literatura española: “nada se ve en toda la obra que impida el que se casen Calisto y Melibea, sino la voluntad del autor.” Era también la razón que aducía un algo perplejo Valera, pues, si por un lado, observaba que “la historia que en los sucesivos diálogos se va desenvolviendo hasta llegar al desenlace, mirada dentro de la completa realidad de la vida que vivimos, ya en nuestro siglo, ya, a mi ver, en cualquiera otro, tiene casos tan inverosímiles, que rayan en lo absurdo”, por otro no dejaba de constatar la admiración que la obra había concitado en las sucesivas generaciones de lectores, él mismo incluido, a lo largo del tiempo, lo que suscitaba, según él, “un muy curioso problema de crítica harto difícil de resolver”, es decir, cómo una obra incongruente en su argumento podía a la vez, y sin que esto fuese óbice, considerarse una obra maestra, un clásico reconocido por todos. Esta contradicción, procedente de la aparente incongruencia argumental de la obra, intentaba explicarla Valera por el carácter auroral de La Celestina y por la intención del autor de exaltar el amor total, el amor pasión. “Todo se comprende —decía Valera—, sin embargo, si consideramos la tragicomedia Celestina como la primera creación de una nueva era literaria en la que caben ciertos inspirados atrevimientos […] Fernando de Rojas hace abstracción de todo, menos del amor, a fin de que el amor se manifieste con toda su fuerza y resplandezca en toda su gloria […] En resolución: Calixto y Melibea se adoran, y no es hipérbole ni figura retórica, sino adoración efectiva. Fuera de su amor no ven nada ni queda nada.” Lo que a Rojas le interesaba pintar era el amor arrebatado, físico y espiritual a la vez, que triunfa y se glorifica a pesar de su desastrado fin, o quizás por ello mismo, y prescindió de todo otro detalle colateral. Ahora bien, a esta solución ya objetó perspicazmente Menéndez Pelayo: “…pero esta respuesta no absuelve al artista, que pudo trazar su plan de otra manera o escoger medios más adecuados a sus fines.”

b) La existencia de un obstáculo social, racial o religioso.

El estado social de Melibea sería superior al de Calisto, y sería ésta la razón par ano atreverse a pedir la mano de la hija de Pleberio; o bien la situación religiosa sería el impedimento de fondo, tesis ésta última en la que en su momento insistieron diversos críticos. Calisto —o Melibea, según los casos— sería cristiano nuevo, lo que conllevaría la imposibilidad de matrimonio. Sobre la aplicabilidad al caso de La Celestina de estas teorías más o menos castristas —de don Américo Castro— acerca de lo extraordinariamente importante y aún decisivo que fue en la España de los siglos áureos la condición de converso, hasta constituirla en clave de bóveda de la construcción cultural española, coincidimos plenamente con María Rosa Lida cuando sostiene que “no merecen tomarse en serio las fantasías racistas” de autores como Orozco o Serrano Poncela. No obstante lo cual, la Lida se lo toma, y discute pormenorizadamente estos extremos. Ello hace innecesario aquí mayor abundamiento en la cuestión —tanto en lo que se refiere a la hipótesis de la desigualdad social como a la no menos imaginativa de la desigualdad racial o religiosa—, y a las páginas irrefutables que a esto se consagran en La originalidad artística… remitimos al lector interesado, las cuales concluyen, con razones y datos extraídos de la vida y de la literatura de la época, en que “las normas de casamiento vigentes en la época de La Celestina no excluyen para Calisto y Melibea la posibilidad del matrimonio y, por consiguiente, no justifican la condición furtiva de sus amores.”

c) El peso de una tradición literaria.

Más dignas de tenerse en cuenta son las razones de tipo literario o artístico. Sería la personalidad de los enamorados y el tipo de amor en que se enredan lo que conllevaría la inviabilidad del matrimonio y lo que justificaría la intervención de la tercera. La impaciencia y el egoísmo de Calisto, su incapacidad para la acción, podrían explicar, como dice Lida, el que “recurra a cualquier medio para satisfacer su pasión por el camino más corto”. Ahora bien, queda en pie el problema de por qué acepta esto Melibea, por qué ella no pone como condición el matrimonio, ni siquiera el matrimonio secreto, como hace la Julieta de Shakespeare, e incluso por qué, cuando sus padres hablan de casarla, a ella no se le ocurre siquiera la posibilidad de matrimoniar con Calisto. “La conducta de Melibea —dice Lida— es francamente antihistórica”, y se podrá añadir por nuestra cuenta que es también, al menos en apariencia, francamente inverosímil.

Ya que el recurso a la alcahueta y la inviabilidad del matrimonio no parecen desprenderse de la lógica de la acción ni de la lógica de los personajes, María Rosa Lida ensaya una explicación ingeniosa pero claramente insatisfactoria. Sería el peso abrumador de una tradición literaria, la de la lírica cortés y la novela caballeresca, que planteaba siempre un amor extramatrimonial, lo que habría empujado a Fernando de Rojas a situar en un marco genérico —el más prestigioso, el que hallaba más a mano— su argumento, a pesar de que los “datos” de su argumento entrasen en contradicción con su marco. Según sus palabras, lo que se propuso principalmente el autor de La Celestina era “pintar una pasión avasalladora y trágica. Ahora bien: para tal pasión la literatura medieval disponía de un solo arquetipo, la historia amorosa que, moldeada por la concepción del amor cortés, excluye como desenlace el matrimonio, a la vez que excluye el amor del matrimonio […] Para La Celestina, que aspiraba al planteo trágico del amor y a una pintura muy demorada de caracteres y situaciones dentro de un mínimo de acción y lances externos, era infinitamente más difícil sustraerse a la convención del roman courtois. Bajo el peso de esa tradición literaria, Calisto procede como si entre él y Melibea mediase una distancia social infranqueable que exigiese la intervención de una tercera, y ambos —en particular Melibea en el acto XVI— proceden como sila posibilidad de matrimonio les fuese denegada en principio”.

Pero esta teoría del como sí para explicar lo nuclear de la obra resulta decepcionante hasta para la propia Lida que, a renglón seguido, comenta: “No es ésta una situación humana general y ya se ha visto que no es la situación de la sociedad castellana del siglo XV: es un esquema de marcado carácter literario que no llega a armonizar con la admirable representación realista del ambiente social coetáneo, y con la motivación natural, basada en la lógica interna, esencial en La Celestina,y no tiene justificación plena dentro del drama, sino fuera de él, en los supuestos culturales de sus autores y lectores.”

Pero admitir esto implica una crítica de grueso calado contra la universalidad artística de La Celestina y contra la capacidad literaria de su autor. Lida se da cuenta de esto, y admite que si el seguimiento de una convención literaria podía resultar suficiente para los lectores contemporáneos, “el construir la obra artística desde un punto de vista ajeno a ella merma su verosimilitud universal.” Y, efectivamente, aducir que la incoherencia argumental de La Celestinaproviene del patrón del amor cortés reflejado en las convenciones de un género no confirma precisamente la idea de un autor genial que plasma una obra maestra. Que Fernando de Rojas quedase “aplastado” por la tradición literaria, por los estereotipos de una convención, nos lo presenta más como un torpe e inhábil epígono que como el creador de un hito artístico. Lo que, por otro lado, está en contradicción con la cohesión interna que muestra la obra hasta en sus menores detalles, que no se compadece bien con esta incoherencia argumental, y fundamental, a nuestro juicio, ni con la habilidad expresiva y estilística del libro.

Lida señala que no estamos ante una cuestión baladí, sino central en la valoración de la obra, pues “esa divergencia fue advertida prácticamente por los varios imitadores que plantearon y resolvieron de otro modo el mismo asunto, y teóricamente en cuanto la crítica española comenzó a examinar con detenimiento su patrimonio literario.”

Estamos, en efecto ante una cuestión de crítica literaria, que afecta no sólo tangencialmente, sino de lleno, a la valoración de la obra y a su lugar canónico tanto en la literatura española como en el más restrictivo y aristocrático contexto de la Weltliteratur. ¿Es La Celestina una obra imperfecta, canónica, sí, para la literatura española, pero no para la universal? ¿Es La Celestina una obra de aciertos parciales, válida por sus detalles pero no por su meollo?

Al final de su análisis, María Rosa Lida recurre a las palabras del “Prólogo” en que se señala la diversidad de lecturas que la obra podía suscitar y se propone cuál debería ser la lectura correcta:

Unos les roen los huesos que no tienen virtud, que es la hystoria toda junta, no aprovechándose de las particularidades, haziéndola cuento de camino […] Pero aquellos para cuyo verdadero plazer es todo, desechan el cuento de la hystoria para contar, coligen la suma para su provecho, ríen lo donoso, las sentencias y dichos de philósophos guardan en su memoria para trasponer en lugares convenibles a sus autos y propósitos.

“Para quien escribió estas palabras —concluye Lida—, fuese su autor o allegado, era malentender la Tragicomedia parar mientes tan sólo a las peripecias del argumento, como en un descarnado cuento de caminantes. Dado este menosprecio de la fábula, diametralmente opuesto a la actitud del narrador profesional, se comprende que Rojas se haya avenido a mantener la motivación imperfecta que le permitía dar prominencia al personaje de Celestina y henchir su obra de la tensión trágica que era sin duda su primordial intento.”

Pero esta última conclusión de Lida resulta insostenible. Según eso, cualquier escritor podría convencernos de que su obra es una obra maestra. Por otro lado, ni siquiera los “cuentos de camino” (los cuentos populares, por ejemplo) carecen de coherencia argumental, por muy fantásticos que sean. Ningún lector, ni ahora ni en el pasado, ha prescindido ni desechado nunca “el cuento de la hystoria para contar”, y valorar tan sólo los dichos y sentencias puede valer para un libro de otro tipo, didáctico o ensayístico, pero no para una novela o un drama. Nosotros, por el contrario, tendremos aquí muy en cuenta “el cuento de la hystoria”. El sentido de La Celestinasólo se revela a partir de lo que en la obra pasa y de cómo y cuándo pasa.

La pregunta, pues, sigue en pie. ¿Por qué no se casan Calisto y Melibea, qué les lleva a orillar e incluso a descartar la posibilidad de que su amor se consume y realice en el matrimonio? Formulaba, como ya hemos visto, esta pregunta —y ya se sabe que en la resolución de cualquier problema es de mayor rendimiento la formulación adecuada de la pregunta que lo acertado o no de la respuesta— el perspicuo don Juan Valera en los siguientes términos, que convendrá no olvidar:

Calixto, mancebo gentil, rico y noble, penetra, buscando un azor, en los jardines de la egregia y hermosa Melibea; prendado de ella, la requiere de amores, y ofendida la dama en su recato y en su orgullo, áspera y crudamente le despide. Melibea y Calixto son ambos de igual condición elevada, así por el nacimiento como por los bienes de fortuna. Entre las familias de ambos no se sabe que haya enemistad, como la hubo, pongamos por caso, entre las familias de Julieta y Romeo. Ni diferencia de clase, ni de religión, ni de patria los divide. ¿Por qué, pues, no buscó Calixto a una persona honrada que intercediese por él y venciese el desvío de Melibea, y por qué no la pidió luego a sus padres y se casó con ella en paz y en gracia de Dios? Buscar Calixto para tercera de sus amores a una empecatada bruja zurcidora de voluntades y maestra de mujeres de mal vivir, tiene algo de monstruoso que ni en el siglo XV ni en ningún siglo se comprende, no siendo Calixto vicioso y perverso y sintiéndose muy tierna y poéticamente enamorado.

Ahora bien, ¿era Calisto un amador tan “tierna y poéticamente enamorado” como suponía don Juan Valera? ¿Qué clase de amor era el que Calisto sentía por Melibea?

‘Pero no de Melibea’: El “ilícito amor”, distinto del amor conyugal y del placer vulgar

Nada excluye, en el texto de la obra tal y como nos ha llegado, que Calisto y Melibea se conocieran de vista y de nombre, que alguna vez hubieran coincidido en público: en el acto XX, Melibea, en la última plática que sostendrá con su padre, dará por descontado que Calisto es alguien de sobra conocido, incluso su familia, y así le dirá a Pleberio: “…Calisto, el cual tú bien conociste. Conociste así mismo sus padres y claro linaje…” Nada excluye tampoco que Melibea ya estuviese enamorada o, al menos, interesada por Calisto. Todo parece indicar, por el contrario, que la acción de La Celestina es de las que comienzan in medias res: hay que suponer un tiempo de cortejo a distancia —miradas, insinuaciones…— por parte de Calisto hasta que un día encuentra el pretexto o la ocasión para hablarle cara a cara y a solas tras el extravío —¿real? ¿fingido?— del azor.

En este su primer encuentro a solas con Melibea, ya Calisto revela su lujuriosa apetencia de Melibea: a pesar de la retórica de que se adornan sus palabras (“En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios”), la muchacha se da cuenta enseguida de qué tipo de “galardón” es el que espera Calisto, y por eso lo rechaza indignada, porque el mancebo, “torpe, se ha atrevido a proponerle el “ilícito amor”, algo que no puede admitir “la virtud de tal mujer como yo”. Toda la primera escena de La Celestina pivota sobre la contradicción deseo/honestidad, o sexo/decoro, no sólo explícita en las palabras de ambos jóvenes, sino realzada por la simbología que se pone en juego: la de la huerta, que no es sólo un lugar escondido, propicio al encuentro amoroso —allí vivirá Melibea su primer coito—, sino un símbolo de la Naturaleza, un recuerdo además del Paraíso terrenal en el que el hombre cometió su pecado original —aquí, naturalmente, con los papeles cambiados—; la del halcón, ave de presa, símbolo de la caza de amor. Calisto, por descontado, usa del único código amoroso que le era conocido, el de las convenciones del amor cortés, ya que estaba tratando con una dama y no con una ramera; pero de sus palabras —quizás también de su actitud, de su gestualidad— no cabe inferir otro sentido que no sea el de que éstas declaren un “loco atrevimiento”; no es posible dudar —al menos, no le cabe duda a Melibea— de cuál sea “el intento de tus palabras”. Por eso fue Calisto “rigurosamente despedido”.

La conducta de Calisto, a lo largo de la acción, y hasta su despeñamiento y muerte, es absolutamente coherente con este planteamiento inicial. Por eso, porque lo que busca es gozar del cuerpo de Melibea, recurre a la vieja alcahueta, y por eso no se le ocurre enviar a un familiar a pedir su mano. Notemos que, al alabar a Melibea ante Sempronio, Calisto se detiene sobre sus rasgos físicos de muy distinta forma a como lo hace en cuanto a los espirituales. En el retrato de Melibea que Calisto traza para Sempronio, la prosopografía tiene muy distinta función y motivación que la etopeya. Ésta, la etopeya, surge como reacción al razonamiento de Sempronio, que no se explica cómo puede dolerse Calisto de desamor, siendo un joven dotado de “fermosura, gracia, grandeza de miembros, fuerça, ligereza”, en definitiva, que no debería tener problemas para que las mujeres cayesen a sus pies. “De todos eres amado”, le arguye Sempronio.

“Pero no de Melibea”, objeta Calisto. Calisto es cazador, y sabe que podría obtener muchas piezas de aquellas que todo el mundo caza. Pero él aspira a la caza mayor, al trofeo singular: no cualquier mujerzuela fácil, no una hembra cualquiera, sino Melibea. Ésta es la que ve difícil, y precisamente por las altas cualidades que la adornan y constituyen.

Estos bienes espirituales, sociales y morales de la etopeya que a continuación va a trazar para responder a Sempronio son para Calisto más una dificultad que una ventaja. Es precisamente lo que se opone a sus fines:

Pero no de Melibea. Y en todo lo que me has gloriado, Sempronio, sin proporción ni comparación se aventaja Melibea. Miras la nobleza y antigüedad de su linaje, el grandíssimo patrimonio, el excelentíssimo ingenio, las resplandecientes virtudes, la altitud y enefable gracia, la soberana hermosura, de la qual te ruego me dejes hablar un poco, por que haya algún refrigerio. (I, 1099)

No, Melibea no es “una cualquiera” que vaya a caer a sus pies con facilidad; “el excelentísimo ingenio, las resplandecientes virtudes”, son obstáculos, no valores (aunque lo sean en otro sentido: en el de acicate para la conquista) que Calisto vea en la hija de Pleberio. En cambio, lo que él sí ve como valores realmente codiciados son los de la hermosura corporal de Melibea; sobre eso es sobre lo que quiere explayarse a su sabor y con todo lujo de detalles, describiendo lo visto y adivinando, o deseando adivinar, lo oculto bajo los vestidos. “De lo cual te ruego me dejes hablar un poco, por que aya algún refrigerio”, es decir, por que, al contarlo y describirlo, se le apague algo la fiebre que lo quema.

Los ojos verdes, rasgados; las pestañas, luengas; las cejas, delgadas y alçadas […]; los labrios colorados y grosezuelos, el torno del rostro.” (I, 110) Calisto se detendrá morosamente, largamente, en la prosopografía de Melibea, sin ocultar el deseo latente en sus palabras: “la redondeza y forma de las pequeñas tetas, ¿quién te las podrá figurar? Que se despereza el hombre cuando las mira. (Ibid.)

La prosopografía de Melibea que dibuja Calisto es demostración del deseo que despierta en el mancebo: “Se despereza el hombre”, es decir, se despierta su deseo sexual.

Acerca de lo que Calisto busca en Melibea —y para lo que la busca— no pueden caber muchas dudas. Acerca de la naturaleza de su amor por Melibea, tampoco. Ni los criados de Calisto ni la vieja Celestina se engañan acerca de la naturaleza de la pasión que atormenta al joven. Con crudo lenguaje, lleno de sarcasmo, habla el mismísimo Pármeno al oír relinchar al caballo: “¿Rehincháys, don cavallo? ¿No basta un celoso en casa? ¿O barruntas a Melibea?” (II, 140). Pármeno “animaliza” a Calisto, su mal es el mismo que el del caballo que presiente la yegua. La pasión de Calisto no despierta admiración, simpatía, compasión o solidaridad a su alrededor, y no sólo porque criados y alcahueta pertenezcan a un mundo bajo social y moralmente, sino porque ninguno de ellos se engaña al respecto. Para ellos, desde luego, no se trata de amor noble y desinteresado, sino de lisa y llana apetencia sexual, llevada al extremo y singularizada en la sola persona de Melibea. Gran error, cree Celestina, por otra parte, éste de reducir el sexo a una sola persona: “Nunca uno me agradó; nunca en uno puse toda mi afición. Más pueden dos, y más quatro, y más dan y más tienen, y más ay en qué escoger. No hay cosa más perdida, hija, que el mur que no sabe sino un horado. Si aquel le tapan, no havrá dónde se esconda el gato.” (VII, 207)

¿Tierna y poéticamente enamorado Calisto? En modo alguno el texto de La Celestina nos lo presenta así. En la trascendental noche en que, por fin, Calisto “cumplió su voluntad”, Melibea, lógicamente, antes de entregarse toda entera, manda retirarse a su criada. Pero a Calisto no parece importarle la presencia cercanísima de testigos en el desvirgamiento de Melibea: “¿Por qué, mi señora? Bien me huelgo que estén semejantes testigos de mi gloria.” (XIV, 288) Cuando está a punto de recoger su galardón, su trofeo, Calisto se alegra de contar con testigos.

Este comportamiento exhibicionista, y si se quiere, brutal, es lo más alejado del amor cortés que quepa imaginar. No hay rastro alguno de delicadeza en el comportamiento de Calisto precisamente en el momento en que éste va a arrebatar a la doncella “el mayor don que la natura me ha dado”. (XIV, 288)

La grosería de Calisto llegará a su ápice en el acto XIX. Ha pasado el tiempo. Han sido varios los encuentros amorosos celebrados entre los jóvenes. Calisto se permite ahora incluso llegar con retraso a la cita de amor. Nada más bajar de la escala, y sorprendentemente, en la oscuridad del jardín, se deja abrazar y manosear por Lucrecia, hasta el punto de que Melibea tiene que reclamarlo para sí y rescatarlo de los brazos de la criada:

Lucrecia, ¿qué sientes, amiga? ¿Tórnaste loca de plazer? Déjamele, no me lo despedaces, no le trabajes sus miembros con tus pesados abraços. Déxame gozar lo que es mío; no me ocupes mi plazer. (XIX, 326)

En ningún momento Calisto protesta o rechaza los tocamientos de Lucrecia. Sin solución de continuidad, pasa a magrear él, a su vez, desatentadamente a Melibea, y la muchacha tiene que protestar ante tanta rudeza, ante tan fiero acoso de manos:

Y pues tú, señor, eres el dechado de cortesía y buena crianza, ¿cómo mandas a mi lengua hablar y no a tus manos que estén quedas? ¿Por qué no olvidas estas mañas? Mándalas estar sosegadas y dejar su enojoso uso y conversación incomportable. (XIX, 327)

Calisto quiere inmediatamente desnudarla, torpe y desalado (“Deja estar mis ropas en su lugar, y si quieres ver si es el hábito de encima de seda o de paño, ¿para qué me tocas la camisa?”), a lo que la joven se resiste porque quisiera un placer más dulce y moroso (“Holguemos y burlemos de otros mil modos que yo te mostraré; no me destroces ni maltrates como sueles. ¿Qué provecho te trae dañar mis vestiduras?”). La repuesta de Calisto, cruda y directa, no deja lugar a dudas: “Señora, el que quiere comer el ave, quita primero las plumas.”

No, nada hay de poético ni de tierno en este “torpe” (en los dos sentidos: lujurioso, pero también poco hábil) amante. Lo que busca en Melibea no son sus prendas morales, ni su conversación, ni su trato; cuando ella canta, él se dedica a la búsqueda impetuosa entre sus ropas; no la escucha, no se recrea con su canto, a pesar de que la muchacha lo hace porque él se lo había pedido; el canto era tal vez sólo el pretexto o la ocasión buscada para que Melibea distrajese sus defensas y no reparase en la actividad de manos de Calisto. Lo que Calisto busca en Melibea no es el matrimonio, porque no es tampoco el amor, sino “comer el ave”.

Calisto, “cuya única ansiedad es el goce carnal —dice José Luis Canet—, no se contenta, como harán sus criados con cometer el forniçio sinple, que es cuando seglar soltero conosçe soltera que nin es virgen ni religiosa, para satisfacer sus necesidades sexuales; necesita conquistar lo inexpugnable, lo dificultoso, lo inalcanzable para la generalidad de los mortales, y de ahí su mayor caída.” Pero sobre el rebasamiento del forniçio sinple, perspicazmente señalado por Canet, habremos de volver luego, para matizarlo en algo.

El ‘vencimiento’ (llámese violación) de Melibea

Si la conducta de Calisto es transparente, mucho más compleja, en cambio, es la motivación de Melibea. ¿Por qué la muchacha, si tan preocupada dice estar por su honra, no le exige a Calisto desde el primer momento, o más tarde, ya perdida su doncellez, el matrimonio?

Mucho se ha hablado, desde el clásico artículo de Otis H. Green, de “la furia de Melibea”, presente desde la escena inicial del primer acto. Ahí, efectivamente, Melibea despide con cajas destempladas a su atrevido cortejador. Pero esta furia inicial de Melibea es ya enormemente ambigua: primero, porque sus relaciones no son de ahora, sino que la muchacha parece haber permitido un cortejo previo, es más, lo está permitiendo ahora, dejando a Calisto “desvariar comigo en razones, haziendo mucho del galán.” (IV, 164) Sólo cuando se da cuenta de que va a ser vencida, de que el peligro es inminente, y de que Calisto espera de inmediato una galardón real y no simbólico, la joven reacciona contra sí misma, y expresa con furia hacia fuera, hacia Calisto, lo que por dentro no es sino pánico a ceder. Entonces, Melibea da marcha atrás en sus coqueteos, asustada de sí misma, e insiste, como para recordárselo a ella misma, y no sólo a Calisto, “en la virtud de tal mujer como yo”. Melibea rechazará a Calisto, pero ya ha consentido en escucharlo, y ha oído sus inequívocas proposiciones. Ya sabe a qué atenerse.

También la furia de Melibea ante Celestina, en su primer encuentro, es igualmente ambigua y llena de dobleces. Al pronunciar Celestina por primera vez el nombre de Calisto, Melibea estalla indignada:

¡Ya, ya, ya! Buena vieja, no me digas más; no pases adelante. ¿Ésse es el doliente por quien has fecho tantas premissas en tu demanda, por quien has venido a dar la muerte para ti, por quien has dado tan dañosos passos, desvergonzada barbuda? ¿Qué siente esse perdido, que con tanta passión vienes? ¡De locura será su mal! […] ¡Quemada seas, alcahueta falsa, hechizera, enemiga de onestedad, causadora de secretos yerros! ¡Jesú, Jesú! ¡Quítamela, Lucrecia, de delante, que me fino, que no me ha dexado gota de sangre en el cuerpo! Bien se lo merece esto y más, quien a estas tales da o_dos. Por cierto, si no mirasse a mi honestidad, y por no publicar su osadía desse atrevido, yo te fiziera, malvada, que tu razón y vida acabaran en un tiempo. (IV, 163)

Pero la verbosidad de Melibea contrasta con lo escaso y poco operativo de sus acciones. Lo que Melibea dice contrasta con lo que Melibea hace. Quien mucho habla poco actúa. Quien más ira demuestra, más amor oculta. Si se lee con atención esta escena entre Celestina y Melibea del acto IV se verá que Melibea habla porque quiere oír (“¿Qué dices, enemiga? Habla que te pueda oír. ¿Tienes disculpa alguna para satisfacer mi enojo y escusar tu yerro y osadía?”); que tanta amenaza no sólo no se cumple, sino que se desdice en los hechos con la continuada conversación —a pesar de lo dicho: “Quítamela, Lucrecia, de delante…”— que Melibea sostiene con Celestina hasta permitir —y propiciar— que la vieja encuentre una salida menos directa, como es la petición del cordón. Si Celestina habla, es porque Melibea le permite hablar, y aún le incita a ello. Cierto que la vieja despliega sus habilidades, su retórica, sus argumentos y recursos (previamente, le ha insinuado que la mujer necesita del hombre, que la juventud se escapa…), pero no es su habilidad ni menos aún su poder mágico lo que logra el vencimiento de Melibea, porque Melibea está vencida desde el comienzo, madura para el amor, y efectivamente enamorada de Calisto aunque no quiera reconocerlo. Sólo hace falta una leve presión para que el fruto caiga a tierra.

La concesión del cordón es ya la concesión simbólica de su cuerpo: anuncio y promesa de su rendición. Melibea propicia otra nueva visita de Celestina para el día siguiente, y en secreto. Las palabras de Melibea tienen un sentido literal, pero muy otro sentido real: “Más haré por tu doliente, si menester fuere, en pago de lo sufrido.” (IV, 169)

No extraña así que sólo un día después, cuando tiene lugar la segunda visita de Celestina, Melibea confiese ya arder en amor por Calisto. Pero no como cosa de hoy, sino ya de ayer mismo, cuando tanto alzaba la voz para subrayar la animadversión contra el joven:

¡O lastimada de mí, oh mal proveyda donzella! ¿Y no me fuera mejor conceder su petición y demanda ayer a Celestina, quando de parte de aquel señor cuya vista me cativó me fue rogado, y contentarle a él y sanar a mí, que no venir por fuerça a descobrir mi llaga quando no me sea agradecido, quando ya, desconfiando de mi buena respuesta, aya puesto sus ojos en amor de otra? (X, 238)

¿De un día para otro ha nacido tan gran amor en Melibea por Calisto, hasta el punto de que la motivación para acceder a su petición sean los celos y el temor de que el mancebo, cansado de rogar en vano, “haya puesto sus ojos en amor de otra”? No, el amor de Melibea viene de lejos, y de antes de la inicial escena del jardín. Como también viene de lejos su resistencia, en atención a su honra y su decoro. Esto es lo que la había frenado. Pero ya no puede más, “que me comen este corazón serpientes dentro de mi cuerpo.” (X, 241)

Todavía querrá ocultar a Celestina su amor (pero ya sabido y confeso para ella misma, según el monólogo que abre el acto). Todavía querrá resistir un poco más: “¡O, por Dios, que me matas! ¿Y no te tengo dicho que no me alabes esse hombre ni me le nombres en bueno ni en malo?” (X, 245)

La sola mención del nombre del amado hace que Melibea se desmaye. La conversación concluye con la cita amorosa que tendrá lugar esa misma noche. Pero no es Celestina quien convence a Melibea. No hacía falta ninguna philocaptio. Celestina, simplemente, propicia, hace aflorar, da la ocasión y pone los medios. Pero el paso que va a dar Melibea ha nacido dentro de ella misma. Primero, y es lo fundamental, porque ya amaba a Calisto; segundo, porque Melibea arguye contra la desigualdad ante el amor en que se encuentran las mujeres (“¡O, género femíneo, encogido y frágile! ¿Por qué no fue también a las hembras concedido poder descobrir su congoxoso y ardiente amor, como a los varones? Que ni Calisto viviera quexoso, ni yo penada.”) (X, 240); tercero, porque Melibea llega a temer que este juego de amor y desdenes que hasta el presente ha seguido con respecto a Calisto llegue a cansar al mancebo y ponga éste los ojos en otra. Son estos los argumentos que convencen a Melibea para que al fin pueda decir: “Quebróse mi honestidad, quebróse mi empacho, afloxó mi mucha vergüença.” (X, 246)

Pero, aún así, sigue en pie la pregunta: ¿por qué Melibea, antes de acceder a su primera cita, no pide que Calisto se avenga al matrimonio?

Recordemos que la cita va a ser esa misma noche. No hay tiempo material para nada. Melibea insiste en mostrarse esquiva; pero, ante las lamentaciones de dolor de Calisto, envueltas en florida retórica, la muchacha no tarda en ceder, confesando su amor: “Tú lloras de tristeza, juzgándome cruel; yo lloro de plazer, viéndote tan fiel. ¡O mi señor y mi bien todo! ¡Cuánto más alegre me fuera poder ver tu haz que oyr tu voz!” (XII, 263)

Pero si confiesa su amor, ello no quiere decir que acceda a todo ni se entregue aún por completo. Ella, simplemente, quiere pasar de “oyr tu voz” a “ver tu haz”, y le pide a Calisto, cuando éste quiere romper las puertas: “No sueltes las riendas a la voluntad.” (XII, 265) Por eso, en una nueva llamada a la moderación (pero que, por otra parte, no será sino nueva ocasión de peligro) y al aplazamiento, Melibea le invitará: “…conténtate con venir mañana a esta hora por las paredes de mi huerto.” (XII, 265)

Esa nueva cita, desde la perspectiva de Melibea (pero sí de la de Calisto) no tiene como finalidad el coito. Pero, como sabemos, el desvirgamiento de Melibea va a tener lugar esa misma noche, en ese segundo encuentro nocturno ya sin puertas de por medio. Repasemos los hechos, tal y cómo nos lo ofrece el importante acto XIV de la Tragicomedia.

La llegada de Calisto no puede ser más retórica y grandilocuente:

¡Oh, angélica imagen! ¡Oh, preciosa perla, ante quien el mundo es feo! ¡Oh, mi señora y mi gloria!…

Pero, como suele ocurrir en La Celestina, una cosa es lo que los personajes dicen y otra lo que hacen. Calisto se ha lanzado sobre Melibea, como ave de presa, hasta el punto de que la muchacha ha de advertirle y de rogarle:

Señor mío, pues me fié en tus manos, pues quise complir tu voluntad, no sea de peor condición por ser piadosa que si fuera esquiva y sin misericordia. No quieras perderme por tan breve deleyte y en tan poco espacio, que las mal fechas cosas, después de cometidas, más presto se pueden reprehender que emendar. Goza de lo que yo gozo, que es ver y llegar a tu persona; no pidas ni tomes aquello que tomado no será en tu mano bolver. Guarte, señor, de dañar lo que con todos los tesoros del mundo no se restaura. (XIV, 286)

La muchacha, en efecto, querría conformarse con ese “ver y llegar a tu persona”, coherente con ese “ver tu haz” del acto XII, estar cerca del amado, y quizás le bastara —al menos, de momento— con un beso o con una apasionada caricia. Pero éste no es el caso de Calisto, que no concibe la cita de amor para otra cosa que no sea, para decirlo con sus propias palabras, comer elave. Ha invertido demasiado en esta empresa —recordemos que ya han muerto Celestina, Pármeno y Sempronio—, lleva demasiado tiempo deseando a Melibea como para conformarse con menos de eso:

Señora, pues por conseguir esta merced toda mi vida he gastado, ¿qué sería, cuando me la diesse[n], desechalla? Ni tú, señora, me lo mandarás, ni yo podría acabarlo comigo. No me pidas tal covardía. No es fazer tal cosa de ninguno que hombre sea, mayormente amando como yo. Nadando por este fuego de tu desseo toda mi vida, ¿no quieres que me arrime al dulce puerto a descansar de mis passados trabajos? (XIV, 288)

Este puerto —casi una paronomasia in absentia con respecto a huerto— al que quiere arrimarse Calisto, por mucho que no sea sino un tópico literario, el de la vida como navegación, adquiere una ostensible connotación sexual en el contexto no sólo de lo que el joven dice, sino de lo que hace, pues vemos que Calisto no permanece quieto, ni da tregua en su cerco y asalto del cuerpo de Melibea. Tanto, que ésta vuelve a rogarle:

¡Por mi vida, que aunque hable tu lengua quanto quisiere, no obren las manos cuanto pueden! ¡Está quedo, señor mío! Bástete, pues ya soy tuya, gozar de lo esterior, desto que es propio fruto de amadores; no me quieras robar el mayor don que la natura me ha dado. Cata que del buen pastor es propio tresquillar las ovejas y ganado, pero no destruyrlo y estragarlo. (XIV, 288)

La muchacha considera que lo propio de los amadores es “gozar de lo esterior”, sin penetración física en más recónditas e íntimas honduras. Pero a este amor contemplativo y locutorio no está dispuesto a resignarse un Calisto que ya comienza a impacientarse ante tanto remilgo de su dama. Para él las etapas intermedias son sólo eso, etapas intermedias en la navegación hacia el puerto. Los preliminares no valen por sí mismos; subir los escalones de una escalera para nada sirve si, una vez en lo alto, no se alcanza lo que se buscaba alcanzar. Rechazar su pretensión Melibea sería para Calisto volver al comienzo, y el acucioso mancebo, que ya está inflamado de un deseo ahora realimentado por el tacto de la carne, juega a hacerse el doliente y a inspirar compasión, en una argumentación chantajista pero irrebatible:

¿Para qué, señora? ¿Para que no esté queda mi passión? ¿Para penar de nuevo? ¿Para tornar el juego de comienço? Perdona, señora, a mis desvergonçadas manos, que jamás pensaron de tocar tu ropa con su indignidad y poco merecer; agora gozan de llegar a tu gentil cuerpo y lindas y delicadas carnes. (XIX, 288)

Y Melibea cede. Porque la argumentación de Calisto la pone contra las cuerdas. Porque no quiere ver penar a aquel a quien ella ama. Porque teme que Calisto, frustrado o cansado de la porfía, ponga sus ojos en otra. Porque ella no será tampoco insensible al tacto de Calisto. Cede, pero dándose cuenta de su error:

Si pensara que tan desmesuradamente te avías de haver comigo, no fiara mi persona de tu cruel conversación. (XIV, 288)

Realmente, Melibea no calculó las consecuencias de sus actos, no midió los pasos que iba dando, no aforó el caudal impetuoso que la iba a arrastrar. Ahora, ya no tiene remedio. Y se entrega, por amor, al deseo de Calisto. Es entonces, en el momento en que Melibea se le rinde, y es casi una violación sin violencia, cuando Calisto gusta de tener “testigos de mi gloria”, es decir, de su “hazaña”.

Calisto, post coitum, ya no vuelve a hablar. Abrevado su deseo, no parece que tenga humor para decir más nada. Ni una palabra tierna, ni un requiebro amoroso. Ni siquiera una dulce despedida. Sólo una trivial frase del tipo “hay que ver cómo pasa el tiempo”, tal vez al recordar tras haberse quedado traspuesto unos momentos como fruto del amatorio esfuerzo. Frase anodina, pero también cruel y cínica: alcanzado lo que tanto buscaba, Calisto tiene prisa por volver a casa —donde, como sabemos, no faltan los problemas: “la mengua de mi casa, la falta de mi servicio, la perdición de mi patrimonio…”— y está “exclusivamente atento a disponer su partida, sin una palabra para ella”, a la que ni siquiera responde. Nada hay más triste, más melancólico y frustrante que la primera noche de amor (¿de amor?) de Calisto y Melibea.

La muchacha es ahora consciente de lo irreversible de la situación, y de sus posibles consecuencias trágicas:

¡O, mi vida y mi señor! ¿Cómo has quesido que pierda el nombre y corona de virgen por tan breve deleyte? ¡Oh, pecadora de ti, mi madre, si de tal cosa fueses sabidora, cómo tomarías de grado tu muerte y me la darías a mí por fuerça! ¡Cómo serías cruel verdugo de tu propia sangre! ¡Cómo sería yo fin quexosa de tus propios días! ¡Oh, mi padre honrrado, cómo he dañado tu fama y dado causa y lugar a quebrantar tu casa! ¡Oh, traydora de mí! ¿Cómo no miré primero el gran yerro que se seguía de tu entrada, el gran peligro que esperava! (XIV, 289)

No pensaba la muchacha que llegaría tan lejos. Pero ha llegado, y ya no hay vuelta atrás. Teme, subrayémoslo, o que su madre se muera del disgusto, o que la mate a ella, o ambas cosas, si llegara a enterarse. Sabe que, al perder su virgo, ha perdido su honor, y estar deshonrada es como estar muerta. A partir de ahora, el secreto es más necesario que nunca. Su honor, su vida, están en manos de Calisto; ya no es su señora, sino su sierva. Es ahora ella la que tiene que rogarle a él: que pasee su calle de día, que la visite de noche, “las noches que ordenares”. Es Melibea ahora la que está a la merced de Calisto. Y ella lo sabe. Por eso le ruega, “pues ya todo queda por ti, pues ya soy tu dueña, pues ya no puedes negar mi amor…” (XIV, 289)

Melibea se considera ya casada con Calisto —que la ha hecho su dueña—, pero el problema es… que Calisto no dice palabra. Y todo depende ahora de la voluntad de Calisto. Un mes más tarde, Calisto pronunciará su frase expeditiva y brutal, “Señora, el que quiere comer el ave, quita primero las plumas” (XIX, 327), al tiempo que se entrega algo grosera e indecorosamente a desnudar a Melibea, que le sigue rogando delicadeza y amor fino. Las cosas no han ido a mejor; en todo caso, a peor. Calisto está embebido en el placer físico que encuentra en el goce depredativo del ave-Melibea, y no se ve que pase o vaya a pasar de ahí, de esos precisos términos carnales y sexuales:

Jamás querría, señora, que amanesciesse, según la gloria y descanso que mi sentido recibe de la noble conversación de tus delicados miembros. (XIX, 328)

No; Calisto no se plantea pasar del sexo al matrimonio. Por eso, Melibea, completamente en sus manos, se tiene que conformar con eso, porque algo es algo, porque al menos así retiene a Calisto. Ella ya no tiene otra opción, se ha quedado sin carta que jugar o prenda que negociar. Y tiene encima que mostrarse agradecida; más aún, contenta. La situación ha cambiado por completo:

Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano; tú, señor, el que me hazes con tu visitación incomparable merced. (XIX, 328)

¿Dará alguna vez Calisto un paso hacia la meta del matrimonio? ¿Propondrá a Melibea pasar de la condición de amiga a la de dueña efectiva, y no meramente dueña in pectore, como ella ya se considera? Nunca lo sabremos. Calisto, accidentalmente, morirá muy poco después de pronunciar estas palabras.

Las esperanzas de Melibea ya no se cumplirán jamás:

¡Mi bien y plazer todo es ydo en humo! ¡Mi alegría es perdida! ¡Consumióse mi gloria! (XIX, 329)

La muerte de Calisto es accidental; la de Melibea, necesaria. A diferencia de la pasión de Calisto, que sólo implicaba sexo, el amor de Melibea involucra todo su ser: no puede, ya, seguir viviendo. La muerte es la última página del libro de la vida de los personajes. Y como última página, cierra el arguemnto y concluye la lección. La muerte voluntaria de Melibea confirma su entrega absoluta al amor; la de Calisto, accidental y algo ridícula, lo muestra definitivamente como esclavo de lo azaroso y efímero, de lo superficial y exterior. Su muerte no nos dice nada; o, mejor dicho, nos dice casi todo sobre ese casi nada —puro y simple deseo, si bien extremoso— que es Calisto. Melibea es humanamente superior a Calisto. Las respectivas muertes de ambos amantes ponen a cada uno en su lugar.

Todo parece indicar que la célebre frase de que los hombres dan amor a cambio de sexo, mientras que las mujeres dan sexo a cambio de amor tiene su cumplimiento aquí. Melibea consiente en entregarse para no perder a Calisto. Sin que esto quiera decir que Melibea fuese de alabastro o de cualquiera otra piedra insensible.

¿Una ocasión perdida?

Sin embargo, hubo un momento en que, aparentemente al menos, Melibea pudo tener la ocasión de casarse con Calisto, o, al menos, de plantearlo a sus padres.

En el acto XVI, uno de los posteriormente añadidos a la primera versión de la obra, Pleberio y Alisa tratan precisamente del casamiento de Melibea. Pleberio y Alisa son ya viejos —los parientes de su misma edad ya están muertos, “todos los come ya la tierra, todos están en sus perpetuas moradas”— y se desprende de su diálogo que se sienten algo culpables de haber dilatado quizás en demasía el trascendental negocio de dar estado a su única hija. Quizás hayan sido egoístas, y han retrasado el asunto tal vez por y para conservar más tiempo con ellos a esta su hija única. Quizás han seguido viendo en Melibea a la niña que fue, sin observar su crecimiento, sin darse cuenta de que hace algún tiempo que ha llegado a la plena feminidad. Sólo ahora notan ciertos síntomas, ciertas rarezas y extraños, y Pleberio se apresura a tratar con su esposa de aquel asunto que han postergado una y otra vez. El viejo dice querer ahora exactamente lo contrario de lo que ha hecho. El lector, que sabe que ya la virginidad de Melibea no existe, no puede sino percibir una trágica ironía en las palabras de Pleberio. Tras recordar cómo ha pasado el tiempo, y cómo su vejez linda ya muy cercana de la muerte, se resuelve a que “lo que otras veces habemos principiado en este caso, agora haya ejecución.” Irónico es, desde luego, que Pleberio diga ahora que “no hay cosa con que mejor se conserve la limpia fama en las vírgenes que con temprano casamiento.”: es exactamente de lo que no se ha ocupado nunca, por egoísmo e inconsciencia. La ceguera de Alisa, por su parte, abunda en la ironía hasta alcanzar el grado de sarcasmo: “Qué dizes? ¿En qué gastas tiempo? ¿Quién ha de yrle con tan grande novedad a nuestra Melibea que no la espante? ¡Cómo! ¿Y piensas que sabe ella qué cosa sean hombres, si se casan, o qué es casar? ¿O que del ayuntamiento de marido y muger se procreen los hijos? ¿Piensas que su virginidad simple le acarrea torpe desseo de lo que no conosce ni ha entendido jamás?” (XVI, 308). En todo caso, para estos tratos es ya demasiado tarde: “¡Tarde acordáys! ¡Más havíades de madrugar!”, comenta la realista Lucrecia (XVI, 305).

A estas alturas del diálogo, los lectores ya sabemos que el matrimonio de que tratan Pleberio y Alisa se ha vuelto imposible. ¿O no tan imposible? Melibea, que los está escuchando, manda a Lucrecia a que interrumpa con cualquier pretexto la conversación de sus padres. Rechaza ella el matrimonio, alegando “que más vale ser buena amiga que mala casada”.

¿Teme acaso que la casen con otro distinto de Calisto? No hay caso, porque Pleberio alude a la posibilidad de consultarla: “¿Devemos darle parte de tantos como me la piden, para que de su voluntad venga, para que diga quál le agrada?” (XVI, 308). Pero Alisa se lo quita de la cabeza enseguida, no sólo lo del matrimonio, sino lo de la consulta. Para Alisa, Melibea es por completo ignorante “que del ayuntamiento de marido y mujer se procreen los hijos.” Para ella, Melibea sigue siendo la niña inocente por la que no han pasado los años, y así, por reflejo, tampoco habrán pasado por la propia Alisa.

Y es esto lo que indigna a Melibea, “enojada del concepto engañoso que tienen de mi ignorancia”. Pero esta ignorancia vuelve aún más difícil cualquier confesión. ¿Cómo irrumpir ahora en la escena —cuando su padre daba pie para ello dudando si consultarla—, y decir “Calisto es mi elegido” sin explicar los antecedentes y los autos que sucediéndose vienen desde hace un mes? ¿Cómo confesará esta muchacha ahora, cuyos padres le atribuyen una “virginidad simple”, que su flor está marchita, comprometida su buena fama y su honra pisoteada por el suelo? Y, sobre todo, ¿cómo proponer a Calisto, si éste no ha planteado jamás el matrimonio? ¿Y si Calisto la rechazara, a la hora de la verdad?

Melibea está a punto de cometer la locura —”dando voces como loca”— de confesar su yerro y desengañar a sus padres. Pero se contiene por buenas razones: el temor de causar un gran disgusto a sus padres, el de provocar una tragedia, la propia íntima inseguridad sobre el amor de Calisto, sin contar con que la confesión acarrearía quizás su alejamiento de Calisto. Por eso ordena a Lucrecia que entre a impedir la conversación casamentera.

Ahora se entienden mejor las palabras de Melibea, “más vale ser buena amiga que mala casada”, sin necesidad de recurrir a fuentes literarias, cultas (Bocaccio, Piccolomini…) o populares (refranero, romancero…) que no son del caso (porque son casos muy distintos del de Melibea). Ya que no puedo casarme con Calisto —interpretamos nosotros—, ya que no es eso lo que él desea, sino sólo tenerme por amiga, sea así. O sea como él quiera, porque la muchacha está totalmente entregada, rendida a los deseos de Calisto: “Haga y ordene de mí a su voluntad: si passar quisiere la mar, con él yré; si rodear el mundo, lléveme consigo; si venderme en tierra de enemigos, no rehuyré su querer.” (XVI, 306) Por lo visto, Melibea cree a Calisto capaz de pedirle cualquier imposible… menos lo más prosaico y hacedero de pedirle su mano.

Y es que Melibea no se engaña, y sabe bien lo que cada uno da y recibe. Calisto da amor a cambio de sexo; Melibea, al revés:

Calisto es mi ánima, mi vida, mi señor, en quien yo tengo toda mi esperança. Conózco de él que no bivo engañada; pues él me ama, ¿con qué otra cosa le puedo pagar? Todas las debdas del mundo reciben compensación en diverso género; el amor no admite sino solo amor por paga. (XVI, 306)

Cierto, el amor no admite sino solo amor por paga. Pero la polisémica palabra amor necesita ser deconstruida: el amor de Calisto, como ya sabemos, no es el mismo tipo de amor que el de Melibea. Y, como dice la muchacha, a ese amor de Calisto, “¿con qué otra cosa le puedo pagar?” que no sea la entrega sexual que él exige.

No quisiéramos, en absoluto, que quedase dibujada una imagen puramente espiritual de Melibea. Melibea no es ángel, sino mujer. Su amor, a diferencia del de Calisto, es un amor total, de cuerpo y alma, para nada insensible al placer de los sentidos: “¿Quién es el que me ha de quitar mi gloria, apartarme de mis plazeres?” (XVI, 306). El problema es que Calisto, cuyo rasgo esencial es el egoísmo, no alcanza este amor total, inmediato y trascendente a un tiempo, sino que permanece siempre en el nivel de la congoja sexual.

Melibea, mujer encerrada

No se comprendería bien el personaje de Melibea sin tener en cuenta dos rasgos nada irrelevantes que lo caracterizan: el ser mujer guardada y encerrada —y encerrada y guardada durante demasiado tiempo— y el ser lectora de historias, vale decir, de novelas.

Ya hemos señalado la tardanza de los padres en casar a Melibea: cuando finalmente parecen decididos a hacerlo, ya es demasiado tarde. Ha habido un extenso periodo de tiempo en que Melibea ha dejado de ser niña para convertirse en mujer. Cuando suceden los hechos de laTragicomedia, debe de tener unos veinte años, edad a la que muchas mujeres de su época eran ya madres de varios hijos. Y luego, es hija única. Sus padres la guardan como oro en paño, y se piensan muy mucho a quién han de dar su mano en matrimonio, de entre los muchos que la han solicitado (“de tantos como me la piden”, XVI, 308). A pesar de esta solicitud, los padres lo ignoran casi todo acerca de su hija. Melibea está guardada y encerrada físicamente, no sólo, y no más, que cualquier otra doncella de su clase, sino, sobre todo, psicológicamente. Las relaciones con sus padres resultan estereotipadas y convencionales. Melibea no es sólo “encerrada donzella” (X, 240), sino reservada para con sus padres, hasta el punto de que le es más fácil abrirse a extraños: “descubrí a ella lo que a mi querida madre encubría” (XX, 336), “Ninguna cosa me preguntes ni respondas más de lo que de mi grado dezirte quisiere…” (XXI, 336) ¿Y por qué esta reserva para con sus padres? A pesar de sus protestas de amor por la hija, el planto de Pleberio revela su, en el fondo, fría y lejana relación con la hija. Melibea es, ante todo, para él, una parte de su patrimonio, la corona de sus riquezas, el medio de transmisión de las mismas a través de la descendencia esperable:

¡O duro coraçon de padre! ¿Cómo no te quiebras de dolor, que ya quedas sin tu amada heredera? ¿Para quién edifiqué torres? ¿Para quién edifiqué honrras? ¡Para quién planté árbores? ¿Para quién fabriqué navíos?… (XXI, 339)

El planto de Pleberio no es un manifiesto existencialista sobre el absurdo del mundo, ni siquiera una condenación abstracta e in genere del amor (o, mejor, porque es una condena genral y abstracta carece de función dramática: vale como retórica, pero no hace al “cuento de la hystoria”), sino el desahogo del egoísmo herido, la lamentación por unos planes personales que no se han cumplido. Más que quejarse y dolerse de la propia desastrada muerte de su hija, de lo que se duele es de sí mismo:

Del mundo me quexo porque en sí me crió; porque no me dando vida, no engendrara en él a Melibea; no nascida, no amara; no amando, cessara mi quexosa y desconsolada postrimería. (XXI, 344)

Melibea se ha salido del guión de Pleberio, del estereotipo de este hombre afortunado en los negocios y desgraciado en su vida familiar. Él hubiera preferido a una Melibea sin sentimientos propios, sumisa al plan preconcebido, como una de sus torres o uno de sus navíos. Por eso, en la lógica de su razonamiento egoista, sabe encontrar consuelo para la muerte de su hija, en una suerte de “no hay mal que por bien no venga”:

Agora perderé contigo, mi desdichada hija, los miedos y temores que cada día me espavorecían; sola tu muerte es la que a mí haze seguro de sospecha. (XXI, 342)

El planto de Pleberio, que actúa casi como un bolsista que ha visto esfumarse de repente sus ahorros, dice mucho sobre en qué sentido profundo —y no meramente físico— era Melibea una “encerrada doncella”.

Para justificar su conducta, Melibea recurre a ejemplos literarios. Se trata de una caso de bovarismo avant la lettre. Antes de conocer el amor en cuerpo y realidad tangible, Melibea ya está familiarizada con “aquellos antigos libros que tú, por más aclarar mi ingenio, me mandavas leer” (XX, 337), y en los que ha podido tener acceso a todo tipo de historias amorosas, incluso las más extraordinarias y anormales (Venus, Mirra, Semíramis, Cánasca, Thamar, Pasiphe…). Imbuida de estas y otras lecturas, calentada su imaginación por argumentos transgresores hermoseados y prestigiados a través de la literatura, encerrada por la obligación del decoro en lo más vivo y fogoso de su juventud, con el negocio de su casamiento largamente dilatado, hermética para unos padres que no ven en ella sino la prolongación de su patrimonio, Melibea no necesitaba sino de una débil llamita —y, ciertamente, ni el persistente Calisto ni la experimentada Celestina eran débiles llamas— para que la hoguera de su juventud y de su feminidad comenzase a arder en voraz y arrollador incendio.

El amor como espejo

En la concepción medieval del mundo, el amor aparecía escindido en dos esferas irreconciliables. De un lado, el amor espiritual, puro y sagrado; de otro, el “loco amor”, sensual y pecaminoso. El amor era también algo esencialmente diferente según las clases sociales; de hecho, el amor parece haber sido un privilegio de la clase caballeresca, mientras que el sexo se manifestaba más espontáneamente entre las clases populares. Por eso se puede extrañar un sorprendido Fernán Gómez ante la alegación de sentimientos amorosos entre los villanos de Fuente Ovejuna: “¿Vosotros amor tenéis?/ ¡Qué freyles de Calatrava!” El amor caballeresco era unilateral, no necesitaba ser correspondido ni pagado, porque lo esencial era el sentimiento en sí mismo, y la dama en sí misma contaba muy poco: Don Quijote puede escoger a la zafia y rústica Aldonza Lorenzo porque para el caso, para su caso, daba lo mismo. Y lo mismo, mutatis mutandi,puede decirse de Dante con respecto a Beatriz o de Petrarca con respecto a Laura. En la típica concepción medieval, la mujer era o una santa y virgen, o una matrona casta, o una puta. Cada cosa tenía su terreno acotado, y una cosa era el sexo, otra el amor, y otra el matrimonio. Y eran éstas cosas que pocas veces, como no fuera por excepción, coincidían. El amor caballeresco llegó a convertirse en una convención que poco o nada tenía que ver ya con la realidad. Ciertamente, en la Edad Media asistimos al nacimiento del amor individual, pero dentro de estas restricciones del amor caballeresco. La reconciliación entre amor y sexo surge en el Renacimiento, junto con la dignificación del hombre y con la reivindicación de la naturaleza. Amor y sexo no tenían por qué estar divorciados. Pero este armonizador encuentro entre amor y sexo produjo también encontronazos estrepitosos, confusión y tragedias.

En La Celestina, Calisto aspira a algo más que sexo, en el sentido más genital y fisiológico de éste. Lo que persigue es algo más que el forniçio sinple. No el amor que se puede comprar en el mercado, sino el singular trofeo que pocos alcanzan. Es el forniçio lo que Calisto anhela, pero nimbado por el aura poética de la dama, no con el vulgar aliento de la ramera:

No hay otra colación para mí sino tener tu cuerpo y belleza en mi poder. Comer y bever, dondequiera se da por dinero, en cada tiempo se puede haver, y qualquiera lo puede alcançar; pero lo no vendible, lo que en toda la tierra no hay ygual que en este huerto, ¿cómo mandas que se me passe ningún momento que no goze? (XIX, 327)

Él es un caballero y está imbuido de los ideales de la caballería, asistido de los refinamientos de su clase, y también contaminado de las nuevas teorías sobre el amor, quizás asumidas a través de las novelas sentimentales y caballerescas que estaban tan en boga, o de los numerosos tratados sobre el amor. Calisto no puede conformarse con rameras y mujeres de baja estofa, como sus criados. Necesita a alguien más poético, que sepa cantar y tañer instrumentos, ataviada de ricos vestidos, perfumada de olorosos perfumes, fina de gestos y ademanes, alguien que sea una verdadera dama, equiparable a él, o superior incluso, en formación cultural y posición social. En suma, alguien que sea la expresión y la encarnación de “la belleza”. Pero Calisto —y éste es su drama— no es consciente de la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Confundiendo sentimientos elevados con bajas pasiones, lo que hace en realidad es dorar y poetizar sus impulsos sexuales, que son los que lo mueven, y que nunca se transforman en verdadero amor. Para él, resultan insuficientes e insatisfactorias tanto las convenciones idealistas del amor caballeresco como las crudas realidades del sexo plebeyo. Pero Calisto no encontrará jamás la Aufhebung de ambas tipologías amorosas. Tampoco —aunque por razones distintas y de distinto modo— la alcanzará Melibea. También ella se encuentra dividida. Al principio, y durante bastante tiempo, Melibea querrá someterse —y que se someta su amado— a los cánones y mandamientos del amor cortés, pero no será capaz de mantenerse en sus propósitos. Bastará el acoso dialéctico de Celestina, el asedio y la insistencia de Calisto, para que su propio amor, desde la retaguardia, abra las puertas de la ciudadela, que tanto tiempo ha resistido, a las huestes desordenadas de la pasión. La vida supera a la literatura, la realidad no se deja encerrar en el estrecho marco de las convenciones ideológicas y culturales, en los patrones prefijados del “buen amor” y del “loco amor”, y La Celestina —¡literatura!— refleja esto de un modo admirable.

Es posible que la intención de Rojas fuese escribir una reprobatio amoris. Pero para el resultado artístico, la intención del autor se revela en cierto modo indiferente. Este trozo de vida que es La Celestina viene a ponernos delante de los ojos que el amor no es bueno ni es malo. En la época de Rojas, en efecto, ya no era posible ver el amor como siempre bueno o como siempre pecaminoso. El amor era tal cual el hombre —o la mujer— que amaba: speculum vitae, espejo inmisericorde en que se retrataban los personajes y los caracteres humanos. Resulta a este propósito inevitable citar las palabras de Menéndez Pelayo, de las más certeras, nos parece, de las que se han escrito sobre La Celestina:

¡Poder inmenso el de la sinceridad artística! Las bellezas de esta obra soberbia son de las que parecen más nuevas y frescas a medida que pasan los años. El don supremo de crear caracteres, triunfo el más alto a que puede aspirar un poeta dramático, fue concedido a su autor en grado tal, que no parece irreverente la comparación con el arte de Shakespeare. Figuras de toda especie, aunque en corto número, trágicas y cómicas, nobles y plebeyas elevadas y ruines; pero todas ellas sabia y enérgicamente dibujadas, con tal plenitud de vida que nos parece tenerlas presentes. El autor, aunque pretenda en sus prólogos y afecte en su desenlace cumplir un propósito de justicia moral, procede en la ejecución con absoluta objetividad artística, se mantiene fuera de su obra; y así como no hay tipo vicioso que le arredre, tampoco hay ninguno que en sus manos no adquiera cierto grado de idealismo y de nobleza estética.

O estas otras de María Rosa Lida:

La Celestina no tiene moraleja, por más que insistan en ella las admoniciones en prosa y verso que la encuadran, aunque sí tiene moral.

¿Por qué no se casan —ni se plantean casarse— Calisto y Melibea?: ¿Es ésta una pregunta ociosa? ¿Puede ser satisfactoria respuesta afirmar que el autor se limitó a ajustarse a un tópico literario?

Ya hemos señalado y argumentado que Calisto no era el amante “muy tierna y poéticamente enamorado” que veía don Juan Valera —y que Marcel Bataillon fue el primero en retratar d’après nature—, ni que Melibea era la inocente y desprevenida doncella vencida por la magia celestinesca. Era esencial que Calisto y Melibea no se casaran, ni se plantearan casarse, para dar cuenta del verdadero conflicto trágico de la obra. Un conflicto de amor y sexo en una época —albores del Renacimiento— que se estaba replanteando ambos conceptos así como las relaciones entre los mismos, sin encontrar aún una salida. Así se sitúa La Celestina como la obra que cierra la Edad Media y que comienza a abrir la puerta del Renacimiento. Por eso la Cárcel de amor no es trágica, sino simplemente ilustrativa de las convenciones de una época: podemos leerla y estudiarla como un documento de época, pero es difícil que nos conmueva. En La Celestina se rompen los moldes, y nos muestra un conflicto humano —históricamente condicionado, desde luego—, no un mero conflicto de ideas. Calisto y Melibea, en efecto, son personas, como dijo Menéndez Pelayo, “con tal plenitud de vida que nos parece tenerlas presentes”. No es Calisto una parodia del amante cortés —que él en ningún momento se propone ser—, sino el ejemplo vivo y palpable de cómo esa convención era sólo ejercicio literario, que no funcionaba en la vida real. Los límites de esa convención quedaban inevitablemente rebasados y vulnerados en la práctica. Así, pues, cada uno de los personajes protagonistas, Calisto y Melibea, alberga su propia razón para no hablar de matrimonio porque, lejos de ser equiparables arquetipos, lejos de ser réplicas paródicas de “tipos” literarios preexistentes, cada personaje, cada persona, la de Calisto y la de Melibea, tenía, cada una su propia, razón de amor. Y el amor, la conducta amorosa, se convertía en espejo veraz y despiadado de la vida entera del hombre.

Y, así, el “cuento de la hystoria” de la Tragedia de Calisto y Melibea encierra y descubre su verdad más verdadera y honda. Precisamente en la cuestión de por qué no se casan descubrimos, no una falla artística o una “motivación imperfecta”, sino la llave de la lectura del texto tal y como el texto existe, independientemente de cuál fuese la intención consciente de su autor, Fernando de Rojas.